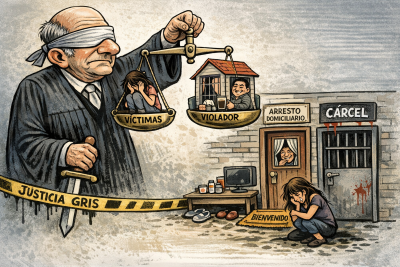

Hay decisiones judiciales que, aun siendo legales, producen un ruido profundo. No por estridentes, sino por persistentes. Un zumbido incómodo que no se disipa con tecnicismos ni citas de manual. La concesión de prisiones domiciliarias a personas acusadas o condenadas por delitos contra la integridad sexual pertenece a esa categoría: resoluciones que interpelan al sistema judicial y, sobre todo, a la sociedad que ese sistema dice representar.

En la provincia de Córdoba, dos casos recientes volvieron a poner el tema en el centro del debate público. No son idénticos, pero dialogan entre sí con una crudeza difícil de eludir. En Villa María, un ex instructor de bomberos voluntarios confesó delitos sexuales aberrantes contra al menos cinco víctimas, incluidos hechos con acceso carnal y pornografía infantil. Admitió todo. Aceptó un juicio abreviado. La pena estimada: ocho años de prisión. Sin embargo, antes de recibir sentencia, fue beneficiado con prisión domiciliaria por un cuadro de “depresión y melancolía”, acreditado por un informe psicológico de parte.

Hoy, ese hombre vive en un departamento céntrico, cerca de dos escuelas, sin custodia policial. El dato no es accesorio: es el núcleo de la conmoción. No sólo por el riesgo potencial, sino por lo que simboliza. Para las víctimas y sus familias, la medida fue una nueva herida. Para organizaciones que trabajan con sobrevivientes de abuso, una señal alarmante. Para buena parte de la comunidad, una pregunta sin respuesta clara: ¿a quién protege el Estado cuando toma decisiones como ésta?

En paralelo, en la ciudad de Córdoba, un sacerdote acusado de abuso sexual gravemente ultrajante fue beneficiado con prisión domiciliaria tras más de un año detenido en Bouwer, mientras espera el inicio del juicio oral. El delito imputado —abuso sexual calificado por su condición de ministro de culto— no es menor, ni en términos jurídicos ni simbólicos. La relación de poder, la confianza traicionada, el ámbito en el que habría ocurrido el hecho: todo agrava el impacto del caso. Aun así, la medida fue concedida, y la institución religiosa a la que pertenece expresó públicamente su respaldo.

Ambos expedientes comparten un punto sensible: la prisión domiciliaria aparece como una respuesta centrada casi exclusivamente en la situación del imputado, con escasa —o nula— consideración visible del daño causado y del impacto en las víctimas. El argumento de la salud mental, en particular, abre un terreno resbaladizo. Nadie discute que el encierro genera angustia, depresión, miedo. Sería absurdo negarlo. Pero si ese padecimiento se convierte en llave casi automática para morigerar la prisión en casos de delitos sexuales graves, el mensaje que se envía es inquietante.

Como señaló con dureza Alicia Peressutti, referente de la ONG Vínculos en Red, la depresión no es una excepción en contextos de encierro. Lo excepcional, en todo caso, es que se la utilice como argumento selectivo. En las cárceles hay personas con enfermedades terminales, con padecimientos psiquiátricos severos, con historias de vida atravesadas por la violencia estructural, y aun así permanecen privadas de su libertad. La pregunta, entonces, no es médica: es política y ética.

Hay otro elemento que agrava la situación: la relación de la Justicia con las víctimas. Se produce una revictimización silenciosa, pero profunda. Éstas vuelven a quedar afuera. Otra vez. Como si su dolor fuera una variable secundaria.

La prisión domiciliaria no es, en sí misma, una figura ilegítima. El derecho penal la contempla, y en determinados contextos puede ser razonable. El problema aparece cuando se la aplica en delitos donde el daño es permanente, donde el riesgo no es abstracto y donde el poder simbólico del agresor —sea por su rol social, institucional o comunitario— sigue intacto.

La Justicia no opera en el vacío. Cada decisión construye sentido. Y cuando ese sentido parece inclinarse sistemáticamente hacia la protección del imputado, mientras las víctimas miran desde afuera, algo se desbalancea. No se trata de venganza ni de clamor punitivo. Se trata de credibilidad, de cuidado, de entender que en los delitos sexuales el tiempo no cura y el daño no prescribe en la memoria.

Tal vez el debate de fondo sea este: si el sistema judicial está dispuesto a revisar sus criterios cuando las resoluciones, aun ajustadas a derecho, erosionan la confianza social. Porque cuando la ley se percibe como distante del dolor real, deja de ser sólo una norma. Se vuelve un muro. Y del otro lado, casi siempre, quedan las mismas personas.